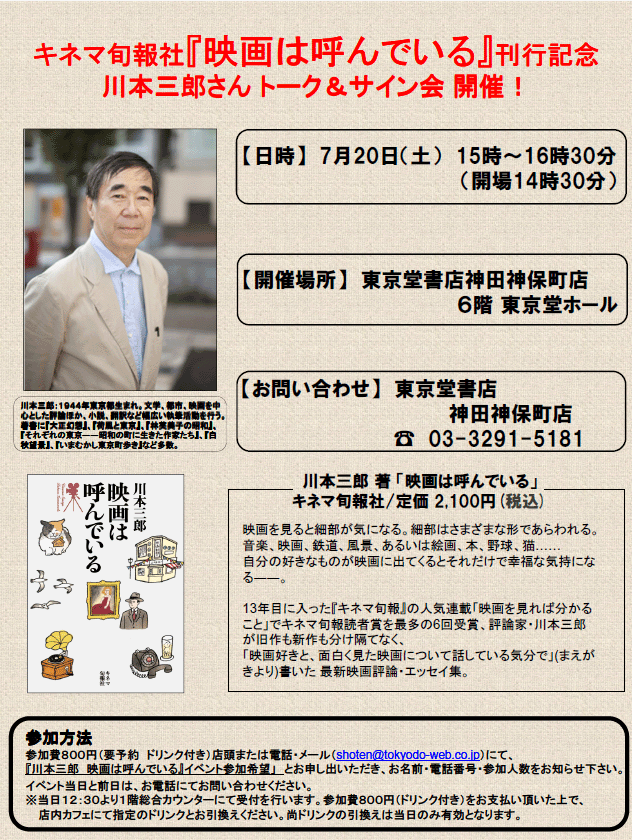

キネマ旬報社『映画は呼んでいる』刊行記念 川本三郎さんトーク&サイン会開催!!

合田正人著『幸福の文法』、江川隆男著『超人の倫理』刊行記念トークイベント〈「幸福の文法」と「超人の倫理」〉詳細決定!

合田正人著『幸福の文法』、江川隆男著『超人の倫理』刊行記念

合田正人さん&江川隆男さんトークイベント

「幸福の文法」と「超人の倫理」

ともに今年、河出書房新社より著書を上梓された合田正人さん(思想史家、明治大学教授)と江川隆男さん(哲学者、首都大学東京助教)をお招きし、お話をうかがいます。それぞれ「幸福」と「倫理」を主題として扱う著作でありながら、合田正人著『幸福の文法』と江川隆男著『超人の倫理』は、多くの論点を共有し、真の哲学的緊張を我々に示しているように思われます。そもそも、両者が大きくページを割く17世紀オランダの哲学者スピノザの主著『エチカ(倫理学)』にあってその目的は、「人間精神とその最高の幸福との認識へ我々をいわば手を執って導く」ことであると示されていました(畠中尚志訳)。「幸福」と「倫理」はどのようにかかわっているのでしょうか? 皆さまとともに深く考えるきっかけとなれば幸甚に存じます。(文責:東京堂書店 三浦亮太)

開催日時:2013年7月27日(土)15:00~17:00(開場14:30)

開催場所:東京堂書店神田神保町店6階東京堂ホール

参加方法:参加費800円(要予約 ドリンク付き)

店頭または電話・メール(shoten@tokyodo-web.co.jp)にて、件名「合田さん江川さんイベント参加希望」とお申し出いただき、お名前・電話番号・参加人数をお知らせ下さい。イベント当日と前日は、お電話にてお問い合わせください。

電話 03-3291-5181

※当日13:00より1階総合カウンターにて受付を行います。参加費800円(ドリンク付き)をお支払い頂いた上で、店内カフェにて指定のドリンクとお引換えください。尚ドリンクの引換えは当日のみ有効となります。

『「本屋」は死なない』韓国語版刊行&重版記念 白源根さん×石橋毅史さんトークイベント開催!

となりの国の「本屋」事情

主催:版元ドットコム 後援:東京堂書店/新潮社

2011年に新潮社より刊行され、出版業界の枠をこえて話題をよんだ『「本屋」は死なない』(石橋毅史著・新潮社刊)。今年4月にその韓国語版が刊行され現在2刷と好調な売行きだそうです。

他方、韓国では日本以上にインターネット通販が台頭し、超大型書店の販売シェアが増大しています。そうした状況下での韓国の「本屋」の現状を、『「本屋」は死なない』韓国語版の訳者であり出版業界の重職を務める白源根(ベク・ウォングン)氏に、石橋毅史氏を聞き手にうかがいます。

ころから『離島の本屋』や夏葉社『本屋図鑑』が時を同じくして刊行され、本を売り手渡す仕事に関心が高まる7月、本屋で本屋について思いをはせてみませんか?

<講師プロフィール紹介>

白源根(ベク・ウォングン)

1967年、韓国西南部にある全北・高敞郡で生まれる。韓国の中央大学(言論学博士修了)、日本の上智大学で学ぶ。1995年から(財)韓国出版研究所で責任研究員として勤める傍ら、出版評論家、韓国出版学会理事兼出版政策研究会長、中央大学マスコミ大学院の講師、ブックスタート・コリア常任委員、2013東京ブックフェア韓国年実行委員などの活動中。翻訳書は『出版広告必携』(日本エディタースクール出版部)、『「本屋」は死なない』(新潮社)など。

石橋毅史(イシバシ・タケフミ)

1970年生まれ。フリーライター。元「新文化」編集長。

著書に『「本屋」は死なない』新潮社。

開催日時:2013年7月4日(木)19:00~20:30(開場18:30)

開催場所:東京堂書店神田神保町店6階東京堂ホール

参加方法:参加費800円(要予約 ドリンク付き)

店頭または電話・メール(shoten@tokyodo-web.co.jp)にて、件名「となりの国の「本屋」事情 イベント参加希望」とお申し出いただき、お名前・電話番号・参加人数をお知らせ下さい。イベント当日と前日は、お電話にてお問い合わせください。

電話 03-3291-5181

※当日16:30より1階総合カウンターにて受付を行います。参加費800円(ドリンク付き)をお支払い頂いた上で、店内カフェにて指定のドリンクとお引換えください。尚ドリンクの引換えは当日のみ有効となります。

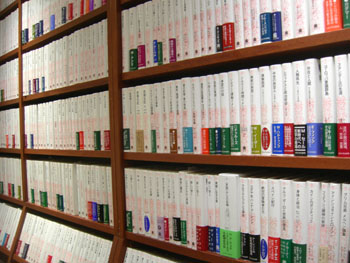

神田神保町店3階人文書売場から、叢書ウニベルシタス、西洋古典叢書のご案内

神田神保町店3階人文書売場では、法政大学出版局さんの叢書ウニベルシタス、京都大学学術出版会さんの西洋古典叢書を(出版社品切れの書籍を除き)全巻とり揃えております。

西洋古典叢書は今年、100タイトルを超え、叢書ウニベルシタスは1,000タイトルを数えようとしています。

叢書として出版社さんが刊行を続けられているからには、書店においても、叢書として揃える事による効果と必然性が、おのずと生じるものとの考えております。

ヘレニズム・ローマ期から今日まで伝わる古典の価値が、現在我々が手にしている尺度のみによって安易に測ることが不可能であることは言うまでもなく、人文系専門書にあっても、その価値は刊行時の評判以上に、その時々の言説・関連書籍の出版状況に大きく左右され、一定ではありません。書店員の主観的な判断とは異なる判断の尺度を担保してくれるシステムのひとつが、古典、及び専門書の叢書です。

こうした叢書のシステム(体系)を、一望のもとに俯瞰できるというのは、現在のところインターネットの環境では実現されていない、リアル書店の醍醐味と言えるでしょう。

是非ご来店のうえ、売り場をご覧いただければ幸いに存じます。(人文書担当・三浦)